El pasado 18 de Agosto , hace 88 años, fue asesinado por una horda franquista Federico García Lorca hacia las 4 de la madrugada del 18 de agosto de 1936, en el camino que va de Víznar a Alfacar (Granada).

Los ejecutores del fusilamiento eran de una brigada de sicarios, en su mayoría pertenecientes a la Falange, dedicados a asesinar detenidas y detenidos desarmados, dirigidos por el cabo Mariano Ajenjo Moreno, a su vez obedeciendo órdenes del teniente de la Guardia Civil, y entonces Gobernador Civil en funciones de la provincia de Granada, Nicolás Velasco.

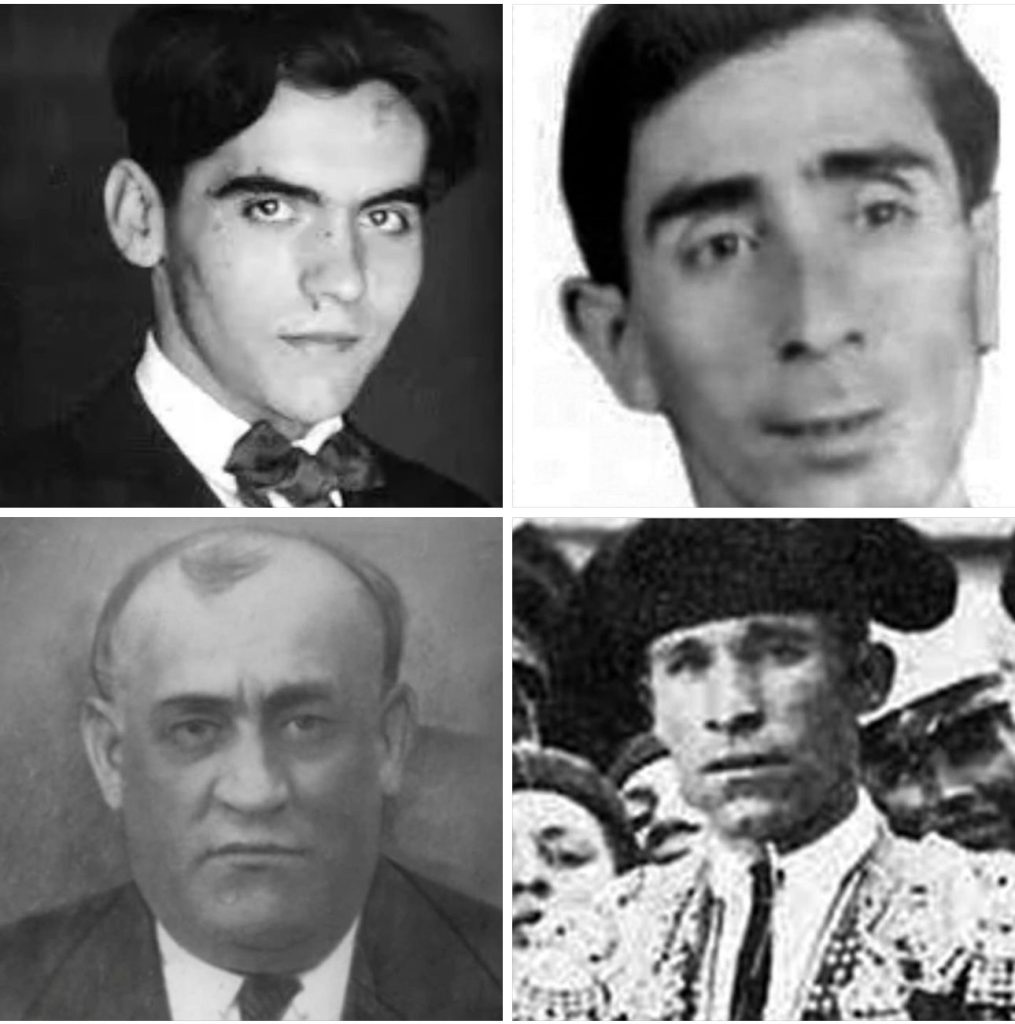

Junto al poeta, fueron fusilados los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Juan Arcoyas Cabezas (brutalmente torturados) y el maestro de escuela Dióscoro Galindo.

Los asesinos y sus jefes están impunes. Los que lo trasladan a Víznar: Martínez Fajardo y González VillegasRafael Martínez Fajardo estaba destinado en 1936 a la 30ª Compañía de Asalto de Granada, la noche del 16 de agosto, Fajardo se presenta en el cuartel de Víznar al mando de la escolta, con varios detenidos para ser ejecutados”. Entre ellos, el famoso anarquista Galadi que sería fusilado junto a Federico. González Villegas acompañó a Fajardo en el traslado de la que serían las últimas horas de Lorca. Había pertenecido a las “escuadras negras” en Granada (grupos de incontrolados que cometían toda clase de tropelías a bordo de un coche al que habían colgado una bandera negra con una calavera).

Estos grupos de falangistas sembraron de terror las calles de la ciudad.José María Nestares y Martínez Bueso. Nestares era el jefe del frente de Víznar en aquellos días. Su función, desde el 4 de agosto del 36, estaba centrada en “operaciones de contemplación del enemigo que intentaba avanzar por el sector camino de Granada”, lo que le llevó a graves enfrentamientos con el ejército republicano.

Mariano Ajenjo fue el jefe del pelotón de fusilamiento de García Lorca. Antonio Benavides ha pasado a la historia del asesinato de Lorca por jactarse de haberle pegado dos tiros en la cabeza, cuando se encontraba frente al pelotón.Todos murieron impunes gracias al franquismo y el régimen del 78.

LLANTO POR UN POETA (Un relato sobre el asesinato de García Lorca)“Esto no es para mí”, murmuré mientras me alejaba de la fosa recién excavada. El fusil apuntaba al suelo y la mano palpitaba levemente. Hacia las tres de la madrugada, el calor de julio se hace tolerable, incluso en Granada. Nunca pensé que ser el mejor tirador de mi compañía me convertiría en un matarife. Siempre he sido un hombre de orden.

Cuando cayó la Monarquía, pronostiqué que las calamidades comenzarían enseguida. No me equivoqué. Cataluña intentó romper la unidad de España, turbas de criminales incendiaron iglesias y conventos, los mineros se sublevaron en Asturias, unos desalmados asesinaron Calvo Sotelo. Cuando se alzaron los militares, experimenté una mezcla de alivio y euforia.

Sin pensarlo dos veces, me uní a los rebeldes. Participé en los combates del Albaicín, peleando calle por calle. Un teniente observó mi puntería y consideró que se aprovecharía mejor en un pelotón de fusilamiento. “No lo entiendo, mi teniente”, dije. “No hace falta mucha puntería para fusilar a un hombre”. “Es cierto, pero algunos intentan huir y entonces sí que hace falta puntería. Un pelotón de fusilamiento siempre necesita un buen tirador”.

He perdido la cuenta de los hombres a los que he matado. Ninguno intentó huir. Casi todos eran obreros o campesinos, pero a veces han caído maestros, alcaldes, oficiales leales a la República. Jamás pasó por mi mente que fusilaría a un poeta.

Las ejecuciones se realizan en la tapia del cementerio de Granada, un muro de algo más de dos metros. A veces, se llevan a cabo al amanecer, pero si se acumula el trabajo, se continúa por la noche, alumbrando con los faros de los coches.

Casi todos los reos parecen resignados. Algunos lanzan vivas a la República, el socialismo o a la CNT. Otros mueren en silencio, cabizbajos, conscientes de su derrota, intentando no exteriorizar su miedo. Entre los condenados, hay mujeres, muchachos de dieciséis años, ancianos con problemas para mantenerse de pie. A menudo enlazan sus brazos, con un gesto que mezcla la fraternidad y la desesperación. Nadie ofrece resistencia, pero algunos no logran contener las lágrimas o los gemidos.

Los anarquistas se muestran muy enteros. Nadie encara la muerte sin temor, pero las ideas ayudan a vencer el pánico. No puedo olvidar el rostro de una mujer embarazada, que nos miró a la cara y gritó: “¡Sois los verdugos del pueblo! ¡Vivan los pobres del mundo!”. El piquete respondió con rabia. Había doce personas esperando la descarga, pero sólo se desplomaron tres o cuatro. Casi todas las balas se cebaron con el vientre de la embarazada. Yo apunté al hombre que había a su lado, un campesino de unos sesenta años, que cayó limpiamente hacia atrás. Mis compañeros soltaron maldiciones. Algunos escupieron con desdén, mientras se preparaban para una segunda descarga. El oficial ordenó que hiciéramos fuego de nuevo y esta vez cayeron todos. Calculé que la embarazada estaba casi al final de la gestación, probablemente de siete u ocho meses.-Esa zorra no estaba ni casada –exclamó un miembro del piquete-. Era la barragana de un maestro. El cura se ha negado a concederle la absolución.-¿Y el maestro? –preguntó otro.-Ya le hemos dado café. Hay que limpiar las escuelas de esa chusma. Envenenan la mente de los niños.

A veces, si los ánimos están exaltados, se remata a los fusilados a bayonetazos, pero no es lo habitual. Los legionarios y los regulares son muy aficionados a esa clase de barbaridades. Si no hay testigos, violan a las mujeres antes de fusilarlas, pero las ejecuciones casi siempre convocan a una multitud de curiosos, niños incluidos. Cada vez es más frecuente que se instale un puesto de churros y nunca falta un chico vendiendo gaseosas o periódicos.

Los oficiales hablan animadamente, calculando cuántos “clientes” habrá la próxima vez. Los “clientes” son los condenados a muerte, casi siempre sin juicio previo, pues es suficiente la denuncia de una persona de orden. Los legionarios bromean sobre las violaciones.

Les gusta repetir los chascarrillos radiofónicos de Queipo de Llano. “Son unas afortunadas. Por fin, saben lo que es un hombre de verdad. Los rojos son todos maricas”. Yo siento ganas de vomitar y unos vértigos que me provocan temblores. Gracias a que nos dan una copa de coñac antes de cada ejecución, puedo alegar que es por el alcohol. “Esto no es para mí”, me repito una y otra vez, fantaseando con un nuevo destino, pero mi costumbre de obedecer sin objetar nada me impide plantear a mis superiores que preferiría luchar en el frente.

Esta noche hemos fusilado a cuatro hombres: dos banderilleros anarquistas, un maestro ateo y un poeta. Los banderilleros estaban destrozados por los golpes que habían recibido en los calabozos. Se habían significado mucho y se la tenían jurada. El maestro era muy conocido por sus ideas socialistas. Le faltaba una pierna y se movía con una muleta. No estaba demasiado magullado. Le habían pegado con menos saña. Al igual que los banderilleros, sobrellevaba su desgracia con estoicismo.

El poeta tenía el rostro blanco. Le habían detenido en pijama y no le habían permitido cambiarse de ropa. Parecía ausente, con la mente perdida en un lugar lejano. Estaba asustado, con los ojos hacia dentro, ensimismado. Antonio Benavides está loco. Disfruta con esto. No le conocía hasta que se incorporó voluntariamente a mi pelotón.

Es primo lejano de García Lorca. Hay un viejo encono entre sus familias. No dejó de insultarlo durante todo el trayecto. Le llamaba maricón, rojo, escritorzuelo. De vez en cuando, le ponía el cañón de la pistola en la cara. “¡Pim, pam, pum, fuego!”, exclamaba Benavides y se reía como una hiena. El cabo Ajenjo sonreía, pero sin alterarse. Es un hombre muy frío. No le afectan las ejecuciones. No le han enviado al frente por su edad. Tiene algo más de 50 años. Alguna vez ha comentado que le gustaría batirse en la sierra o en campo abierto, pero le gusta repetir que las guerras también se ganan en la retaguardia. Es el jefe del pelotón y nunca ha titubeado. Hace su trabajo con enorme seguridad en sí mismo, sin plantearse menudencias.

El Buick rojo de color cereza que solemos utilizar en estos casos llevaba la capota abatida y el aire nos refrescaba mientras buscábamos la planicie de Fuente Grande. La acequia mantiene la tierra húmeda y facilita el trabajo de los enterradores. Suelen enviarlos al día siguiente, aunque a veces se demoran un poco más para dejar los cadáveres expuestos y que sirvan de ejemplo. Imagino que esta vez acudirán en seguida.

En “La Colonia”, escuché algún comentario que cuestionaba la oportunidad de matar a un poeta tan conocido. No pude seguir la conversación. Sólo escuché palabras sueltas. El retumbar del molino enterraba las voces. Mientras circulaba el Buick, no cesaba de preguntarme en qué piensa un poeta cuando se aproxima a la muerte.

No he leído sus libros y no creo que lo haga en un futuro. Imagino que los prohibirán. Ya se han quemado muchas bibliotecas. No me interesa la poesía, pero me gustan las coplas: “Ay, madre mía / ay, quién pudiera / ser luz del día / y al rayar la amanecida / sobre España renacer”. ¿Por qué no estoy con la columna que avanza hacia Madrid? Ahí también se fusila, pero hay combates, asaltos, tiroteos. Yo sólo empuño las armas para fusilar.

Todas las noches. A veces pienso que voy a volverme loco. No me acostumbro a apuntar a la nuca y disparar. Es terrible acabar con la vida de un hombre de ese modo. Mis compañeros se familiarizaron enseguida con esta rutina. Algunos actúan con sadismo, pero la mayoría se comportan como si trabajara en un matadero. Tal vez no resulte agradable, pero entienden que es necesario. Estamos limpiando España de rojos y masones. Alguien tiene que hacerlo y nos ha tocado a nosotros. No faltan voluntarios, pero hay muchos guardias de Asalto a los que se nos ha impuesto la tarea sin ofrecernos la posibilidad de elegir.

Los banderilleros han ayudado al maestro a bajar del coche. García Lorca le ha acercado la muleta. Los hemos empujado con violencia. Nunca hablamos con los reos. Es más fácil matar cuando el otro solo es un desconocido. Antonio Benavides no dejaba de martirizar a García Lorca. “Te voy a pegar un tiro en el culo. O dos, so maricón”. El poeta no se atrevía a levantar la cabeza. Creo que lloraba, pero he preferido no saberlo con certeza. Era una zona escarpada, casi sin árboles, con una fuente y una acequia.

He pensado en mi casa, siempre con alegría y bullicio, con su patio lleno de flores. De pequeño, insistía en preguntarle a mi madre qué era la muerte, si morir significaba dejar de existir del todo o si había algo más. “Vas al cielo o al infierno, hijo mío. Todo depende de lo que hayas hecho en este mundo. Hay que ser bueno para conocer el rostro de Dios”. Yo no creo que me condene por esto. Los rojos queman iglesias, matan a los curas, ocupan las tierras.

En la guerra, se gana o se pierde y la victoria no se consigue sin derramar sangre. A veces mueren inocentes, pero esos hombres no eran inocentes. Los banderilleros lucharon en el Albaicín, el maestro no creía en Dios y García Lorca era partidario de la República.Nuestra consigna es no malgastar balas.

Normalmente, los condenados excavan su tumba, pero esta vez hemos desechado la idea. Los banderilleros no estaban en condiciones de manejar una pala. Los habían machacado a conciencia y respiraban con dificultad. El maestro sólo tenía una pierna y García Lorca era un señorito, poco aficionado al esfuerzo físico. Le hemos exigido que cavara un poco, pero enseguida ha comenzado a jadear. Benavides, de pequeña estatura, corpulento y con cara de paleto, le ha cogido las manos y nos las ha enseñado con aire de burla: “Este no ha trabajado nunca. Ni siquiera sabe coger la pala”. Benavides le ha empujado con desdén y ha comenzado a cavar con furia.

El cabo Ajenjo nos ha indicado que le ayudáramos. No hemos profundizado mucho, apenas un metro. “Es suficiente. Los enterradores harán el resto mañana. Acabemos de una vez”. Los reos bajaron al hoyo mientras les apuntábamos. Algo rezagado, el maestro perdió el equilibrio y rodó por el suelo, dejando la muleta atrás. Benavides lo levantó de mala manera y lo arrojó a la fosa, propinándole una patada en un costado. Cayó de bruces, hundiendo la cara en la tierra. García Lorca le ayudó a incorporarse, con los ojos llenos de lágrimas. “¿Por qué hacéis esto?” –gritó con desgarro-. ¿Por qué nos tratáis así?”.

Benavides fue el primero en disparar. Todos le imitamos. Los cuerpos se desplomaron como monigotes, amontonándose unos sobre otros. El cabo Ajenjo hizo una señal con la mano e interrumpimos el fuego. Benavides sacó su pistola Astra y solicitó dar los tiros de gracia. “Adelante”, dijo el cabo. Benavides saltó al hoyo y disparó dos tiros a García Lorca, reventándole el cráneo. A los demás, sólo les disparó una vez. Después, salió del hoyo, recogió la muleta y la arrojó sobre los cadáveres.“Esto no es para mí, no”, pensé una vez más, cuando el Buick inició el camino de vuelta.

Benavides estaba eufórico. “Os invito a un par de rondas. Luego, buscamos unas putas y las destrozamos”. “O nos destrozan ellas a nosotros”, replicó un compañero. Las risas histéricas de Benavides se mezclaron con risas fatigadas, pero sin una pizca de mala conciencia. Al llegar a Granada, nos separamos, pero antes el cabo Ajenjo se dirigió a mí: “No te gusta mucho esto, ¿verdad?”, “No, señor. No voy a mentir. Preferiría estar en el frente”. “¡Estamos en el frente! –atajó el cabo, encolerizado, pero sin perder los nervios-. No lo olvides. Tu actitud puede desmoralizar al grupo o interpretarse como traición. Yo también quisiera estar en primera línea, pero sé cuál es mi deber y mi deber es estar aquí. Además no sé de qué te quejas. Nos pagan 300 pesetas. No está mal por hacer un trabajo de limpieza. Estamos librando a España de gentuza. Los intelectuales a veces hacen más daño que las pistolas”.

Asentí, prometiéndole que me corregiría. Esta noche el sueño se demora. No es la primera vez. Estoy rodeado de quietud y silencio, pero no logro dormirme. Mi imaginación ha aprendido a repudiar las escenas de muerte, las caras de angustia, el sonido de los cuerpos al ser troceados por las balas. Estoy tumbado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y solo noto el duro aire estragando mis párpados. A veces creo que una rueda de molino gira lentamente sobre mis ojos, convirtiéndolos en polvo. No tengo remordimientos, pero sin duda esto no es para mí.

Por Rafael Narbona.