Por Jesús Rivero, Rosario, Argentina

El Rosariazo fue una serie de movimientos de protesta, incluyendo manifestaciones y huelgas, realizada en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, entre los meses de mayo u septiembre de 1969, contra la dictadura de Juan Carlos Ongania.

Se produjo en un clima de tensión generalizada contra la dictadura militar, como culminación de una escalada comenzada pocos días el 13 de mayo en la provincia de Tucumán, donde los trabajadores del ingenio azucarero Amalia habían tomado las instalaciones en protesta por el impago de sus salarios. Al día siguiente, manifestaciones en la ciudad de Córdoba tomaron las calles contra la supresión del descanso dominical. 3500 obreros reunidos en asamblea para fijar la posición de su gremio se enfrentaron con la policía, lo que desembocó en un total de 11 heridos y 26 detenidos.

Al mismo tiempo en la provincia de Corrientes, los estudiantes universitarios protestaron contra el anuncio de un aumento del 500% en los precios del comedor universitario en un acto masivo conocido como el Correntinazo: durante el mismo la policía reprimir la marcha contra el rector Carlos Walker, matando al estudiante conrrentino Juan José Cabral.

Los estudiantes rosarinos protestaron contra esas acciones, llevando a que la dictadura militar declarara la zona de emergencia y ordenara la imposición de la jurisdicción militar.El legado del Rosariazo se mantiene a través del tiempo como un hito de protesta masiva en una de las príncipales ciudades del país y se considera como uno de los hechos que motivaron y desembocaron en la lenta pero inexorable retirada de la dictadura militar que Rubio desde 1966 y 1973, con la respectiva restitución de la democracia.

En este sentido u otro creo necesario y deseante dividir en dos ciclos el Rosariazo:

Primer RosariazoSe produjo el 16 de mayo, cuando se suspendieron las actividades de la Universidad Nacional de Rosario por tres días. Los estudiantes se congregaron en el comedor de la Universidad, desde donde marcharon hacia el punto neurálgico de la ciudad. Mientras desde la Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se anunció que se habían despachado refuerzos policiales a Corrientes y que la Gendarmería de Formosa estaba acuartelada en previsión de acontecimientos similares. Al día siguiente un grupo de unos 400 estudiantes se organizó y reunió nuevamente frente al Comedor Universitario, lanzando volantes y haciendo estallar artefactos de estruendo.

La policía reprimió la manifestación que coreaba “Acción, acción, acción, acción para la liberación”.En la represión salvaje hubo decenas de heridos y un muerto por herida de arma de fuego ejecutado por la policía, su nombre es Adolfo Bello.

El ministro del Interior, Guillermo Borda, atribuyó la responsabilidad de los hechos a la política y gremial de la izquierda. La Confederación General del Trabajo decreto el “estado de alerta” y citó a un plenario para el 20; mientras tanto, organizaba una olla popular para suplir el comedor, que había sido cerrado por orden de la autoridad.

Esto motorizo las manifestaciones que en los próximos días tomarían gran intensidad.El 20 de mayo los estudiantes rosarinos anunciaron un paro nacional. Medidas similares tuvieron lugar en otras provincias: en Córdoba se realizó una marcha en silencio, en Corrientes, los docentes pidieron la destitución de las autoridades universitarias y en Mendoza se dispuso un paro de actividades y una marcha del silencio.

El 21 de mayo las organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias de Rosario y la Confederación General del Trabajo convocaron a una nueva marcha de protesta, que partiría desde la olla popular instalada frente al local de la Confederación General del Trabajo.

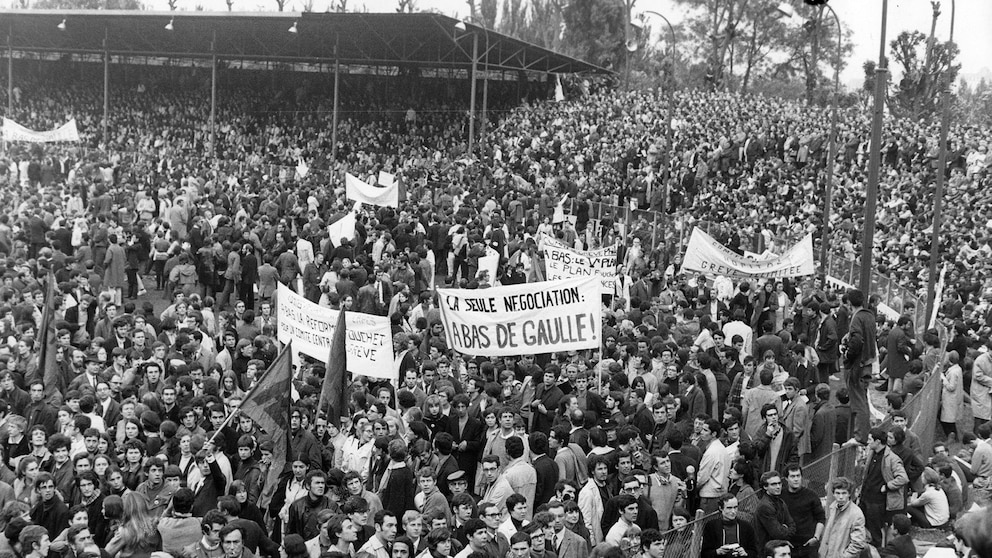

Raimundo Ongaro fue uno de los oradores en la Asamblea previa. Las fuerzas de seguridad mientras tanto acordonaron la zona con fuerzas de infantería, caballería y vehículos blindados, instando a los manifestantes a disolver la concentración. Pese al operativo de seguridad se congregaron más de 4000 personas.

Cuando iniciaron la movilización fueron reprimidos con gases lacrimógenos y fuerza física de la policía. El enfrentamiento devino campal, montándose barricadas en las calles y encendiéndose hogueras. Durante horas la policía intento contener a los manifestantes, pero debió retirarse. Los manifestantes intentaron tomar la Jefatura de Policía pero renunciaron a la idea y ocuparon el Rectorado de la Universidad y la sede de transmisión de LT8 Radio Rosario, en la cual participó el “trucha» Vanrell. Ante este escenario la policía mató de un disparo de arma de fuego al obrero Luis Norberto Blanco.

Las fuerzas de seguridad también atacaron al médico que lo asistía.Desde la madrugada del 22 de mayo Rosario fue declarada zona d3 emergencia bajo jurisdicción militar. El general Roberto Fonseca quedó a cargo del gobierno. Entre patrullas de Gendarmería, 89 personas fueron detenidas como efecto de la marcha. El 23, un grupo de 38 sindicatos dispuso la realización d3 un masivo paro nacional.

Más de 7000 personas acompañaron el féretro de Blanco, entre ellos obreros de la Unión Ferroviaria. El conflicto de los ferrocarriles se agudizaría y desembocará en el segundo Rosariazo. Mientras tanto la posición al gobierno se materializada en la negativa de numerosos eclesiásticos a celebrar el Te Deum del 25 de mayo y poco días más tarde en la insurrección del Cordobazo, seguido de un paro nacional.

Cuando el 20 de junio el general Ongania visitó el rosarino Monumento a la Bandera, la Confederación General del Trabajo junto a organizaciones declaró a Juan Carlos Ongania persona no grata.Segundo rosariazo:Tanto el Rosariazo como luego el Cordobazo llevaron a que el gobierno militar interviniera la Unión Ferroviaria. Los convenios de trabajo fueron modificados unilateralmente, los dirigentes gremiales fueran encarcelados y se ejecutó una reducción salarial universal.

La tensión iría creciendo y no tardó en explotar.El 7 de septiembre, los estudiantes universitarios volvieron a las calles para conmemorar la muerte de los asesinados por la policía. Al día siguiente los delegados de la sección Rosario de Unión Ferroviaria comenzaron una huelga en protesta por la suspensión del delegado administrativo Mario J. Horat que había sido penalizado por promover la adhesión a los paros efectuados contra el gobierno. Más de 4000 trabajadores se sumaron a la medida y esa misma noche se decidió prolongar por 72 horas. Ante el gran seguimiento del paro en Rosario, en Arroyo Seco, Empalme y San Nicolás, la empresa anunció medidas de suspensión a lo que los delegados ferroviarios respondieron declarando la huelga por tiempo indeterminado.

La adhesión a la misma se extendió por todo el país.El gobierno nacional mediante el decreto 5324/69 ordenó la aplicación de la Ley 14.463 de Defensa Civil, disponiendo la movilidad de todo el personal ferroviario bajo el Código de Justicia Militar y criminalizando la protesta social. A partir del 16, la Confederación General del Trabajo en pleno se sumó a la protesta así como todas las organizaciones políticas combativas.El 16 de septiembre a partir de las nueve y treinta de la mañana comenzó la convergencia de las columnas de los obreros, estudiantes y civiles de a pie en dirección al local de la Confederación General del Trabajo.

Una columna de más de 7000 ferroviarios se dirigió a los molinos harineros Minetti desde el local de La Fraternidad. Se sumaron otros sectores obreros, como textiles, albañiles, eléctricos, frigoríficos y metalúrgicos. Los gremios tranviarios y transportistas se negaron a acatarla, su efecto fue la quema de vehículos de sus gremios.Ante la resistencia policial, los manifestantes volvieron a erigir barricadas y enfrentarse abiertamente a las fuerzas de seguridad. Los vehículos policiales y transporte fueron incendiados y los manifestantes lograron avanzar.

El conflicto se extendió a los sectores más vulnerables, las periferias de Rosario, los barrios, de donde se repelio a la policía. Un total de unos 250.000 manifestantes lograron sostener y mantener el control de la situación durante toda la jornada.No fue hasta que el 17 cuando el Ejército reemplazó a las fuerzas de seguridad, informando un comunicado del género a Herberto Robinson, que abrió fuego contra cualquier persona que se le oponga.

Así se conformaron tribunales militares ad hoc. El entonces coronel Leopoldo Fortunato Galtieri comanda las fuerzas del arma de artillería que llevaron a cabo el hecho a partir de las 21 horas. La resistencia en las periferias de Rosario continuó hasta que los militares tomaron el control.Para cerrar deseo conceptualizar este hecho con la interpretación de bonapartismo.

Comprendemos bonapartismo el régimen en el cual la clase dominante aunque cuenta con los medios para gobernar con métodos democráticos utiliza para preservar sus intereses la dominación de un Estado “forma de organización política” militar, por un “salvador coronado”. Este tipo de situación se crea cuando las contradicciones de clases se vuelven particularmente agudas; el objetivo principal del bonapartismo es prevenir la acción, la explosión.